Une peinture au sol peut sembler un outil un peu trop léger pour modifier la ville, les espaces publics, les usages et le partage des voiries… Pourtant qu’il s’agisse de tester de nouveaux usages à échelle réelle, de préfigurer de futures transformations, mais aussi de faire évaluer par la population la pertinence de tels ou tels aménagements, la peinture peut-être à la fois efficace et pas chère !

De plus, de simples traits de peinture – y compris sous forme de peinture à la craie et de lignes approximatives tracées par des non-professionnels du marquage au sol – parviennent souvent à modifier les comportements, de façon impressionnante et quasi-instantanée. Cela fait parti de ce que certains appellent l’urbanisme tactique.

Voici la preuve de cette facilité, en quelques photos commentées issues de nos expériences de terrain (l’équipe Repérage Urbain) .

Outil de test grandeur nature d’équipements de loisirs de plein air…. avec de la simple peinture à la craie.

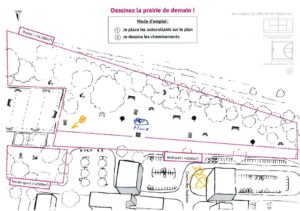

Une des premières démarches durant laquelle nous avons utilisé de la peinture au sol éphémère a eu lieu en 2022 dans le quartier de logement social des Aubiers à Bordeaux. Il s’agissait de représenter en grandeur nature, sur une grande prairie jouxtant le quartier, certains aménagements suggérés par les habitants. Ces suggestions avaient été collectées le matin même, au cours d’une démarche de concertation en plein air avec des stands participatifs divers, dont un atelier où les participants pouvaient « Dessiner la prairie de demain ! » sur un fond de plan (ci-contre, cliquez pour agrandir). Nous avons été les premiers surpris de voir l’appropriation immédiate par quelques habitantes et enfants de cette représentation approximative de piste de course que nous avions réalisée en 20 minutes avec 3 bombes de peintures éphémères à la craie !

En 2023, inspiré par cette expérience, nous avons renouvelé l’idée de tester l’appropriation instantanée (ou non) d’un espace de jeu – en l’occurrence un terrain de pétanque – dans le cadre d’une démarche participative approfondie pour déterminer le devenir d’un terrain en friche de 2000m². Ce terrain, au coeur du quartier de la Robertsau à Strasbourg, les Cours Saint Louis, suscitait un vif intérêt parmi les résidents de ce secteur d’environ 25 000 habitants, de part sa centralité. Après plusieurs étapes préalables ayant impliqué des centaines d’habitants, nous avions défini participativement un plan-programme d’aménagement de ces cours, mêlant place public évènementielle et équipements d’espaces verts. Ce terrain de pétanque était l’un des éléments que nous avons représenté en grandeur nature sur le site, au cours une journée évènementielle, afin de confirmer les attentes des habitants par une dernière démarche de « validation par la foule ».

Toujours dans l’idée de « préfiguration légère » (très temporaire et économique), nous avons figuré en 2024 un City-stade à Auchay-Sur-Vendée, encore avec de la peinture à la craie, complétée de quelques accessoires sommaires (manches à balais, ficelles, fanions). Ce test de City-Stade visait à valider un concept programmatique issu, là encore, d’une démarche consultative préalable auprès de l’ensemble de la population concernant le devenir d’un ancien (grand) terrain de foot, qui devrait également accueillir quelques logements. Mais le test nous permettait également de nourrir un dialogue avec les usagers potentiels sur la taille de City-stade la plus adaptée à leurs envies et leurs pratiques.

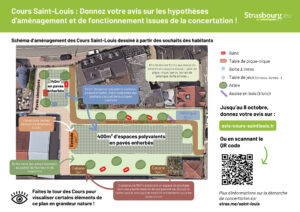

Ces peintures à la craie, utilisées pour des préfigurations sommaires et brèves, ont l’avantage d’être écologique, sans toxicité biologique même sur l’herbe, et de s’effacer d’elle-même après un ou deux jours de pluie.

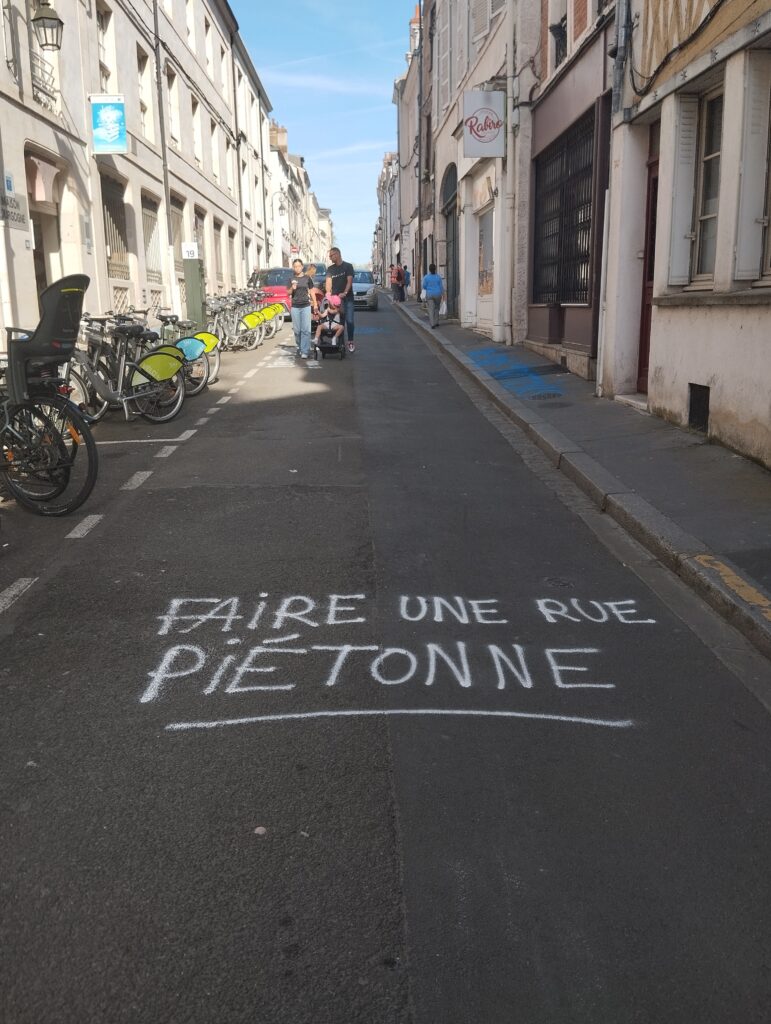

Outil d’évaluation collective d’hypothèses d’aménagement

Sur le projet de 2023 mentionné plus haut, les Cours Saint Louis à Strasbourg-Robertsau, nous avions également représenté au sol, de façon très sommaire et éphémère, un espace que la première phase de concertation avait définie comme devant être recouvert de pavés enherbés (photo ci-dessus). Nous avions d’ailleurs préfiguré avec des moyens légers une bonne partie des aménagements représenté sur le schéma des hypothèses d’aménagement ci-contre (cliquez pour agrandir), avec peinture éphémères et quelques équipements de récupération posés en vitesse, en provenance des stocks municipaux. Cela afin que les habitants puissent, pendant quelques jours, se représenter à échelle réelle la composition proposée, et puisse réagir sur un questionnaire d’évaluation accessible entre autres par un QR code affiché sur le site.

Nous avons mené en 2025 une expérience similaire, concernant le réaménagement de la Dalle Paul-Eluard à Bobigny, qui doit connaître des transformations importantes dans le cadre d’un projet de rénovation globale co-financé par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). La dalle doit ici recevoir de nouveau espaces plantés, avec une bonne épaisseur de terre et une plus grande étendue de végétation que celle fournie par les bacs à plantes actuels…

Afin d’attirer l’attention des résidents sur cette démarche et écouter les réactions au projet, nous avons sollicité les enfants du quartier pour participer avec de grosses craies à la décoration de cette simulation éphémère sommaire, mais grandeur nature et ludique.

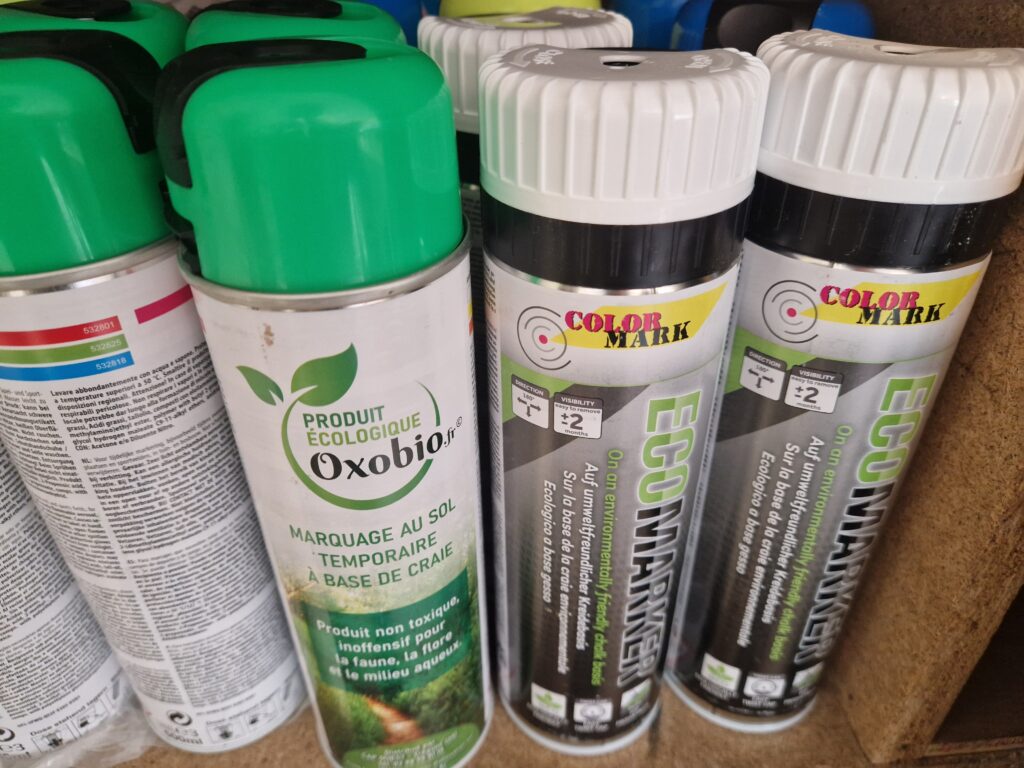

En 2024, nous avions testé un usage des peintures à la craie dans un processus d’évaluation collective assez différent . Il s’intégrait dans une large démarche de concertation sur le projet de transformation des voiries d’un quartier du vieil Orléans, le quartier Bourgogne Village, à proximité du centre-ville piétonnier. La rue centrale de ce quartier, la rue de Bourgogne, a vocation à devenir elle-même piétonne sur plus de 400 mètres, à la suite d’une consultation par questionnaire menée par la ville à l’hiver 2023 sur suggestion de certains habitants, dont les résultats étaient très tranchés.

Mais une multitude de détails restaient à définir, tels que les impacts sur le plan de circulation du quartier environnant, les adaptations des mobiliers urbains, qui comme dans le cas en exemple ci-dessus – bornes vélos en libre service mal situés – peuvent empêcher le développement d’espace de convivialité ou limiter l’accessibilité de lieux recevant du public.

Nous avons donc organisé, parmi différents dispositifs participatifs proposés pour ce quartier, une « déambulation-grafitti » afin d’annoter collectivement, au sol de la Rue de Bourgogne, toute une panoplie de détails d’améliorations futurs de cette chaussée. Les suggestions étaient émises en direct par tout un chacun, oralement, avant d’être soumises à vote instantané. Des cartons de couleurs étaient fournis à chacun, pour valider ou non une proposition d’un des participants. Les idées validées étaient ensuite annotées à même le sol à la peinture temporaire.

Nous laissions ainsi directement la trace de ces accords collectifs en avançant, indiquant ici le souhait de création d’une terrasse, là une suppression ou l’ajout d’un équipement, ici l’intégration de végétaux…. Les traces ainsi laissées nous ont également permis de faire réagir un certain nombre de passant non impliqués préalablement. Et ainsi de les inciter à prendre également part à la concertation, soit sur le moment, soit en ligne sur le site participatif municipal, où la synthèse des résultats de cette journée allait être publiée rapidement.

Il est intéressant de noter que, sur cette rue du centre historique d’Orléans, les attentes des participants en termes de végétalisation se sont limitées à quelques suggestions de « plantes grimpantes et traversantes », afin de ne pas réduire la capacité de cette chaussée relativement étroite à accueillir des usages très urbains et conviviaux : futures terrasses de cafés et restaurants, parvis d’équipements publics, chalands et promeneurs, poussettes, vélos…

Outil de « prise de possession » de la voirie par les piétons, sur une période un peu plus longue

Dans le même quartier Bourgogne Village à Orléans, la suite des opérations nous a amené à accompagner la ville en 2025 dans une démarche de préfiguration de plus longue durée. Il s’agissait cette fois non plus de marquages éphémères, mais de donner vie à la piétonnisation expérimentale de deux rues, pour plusieurs mois, jusqu’à réalisation de travaux définitifs : La rue « scolaire » Aignan Thomas-Desfriches, et la fameuse rue de Bourgogne, sur une longeur de 400 mètres. Nous avons ici contribué à la mise en oeuvre de décorations de sol en mode artistico-participatif.

Le but des peintures au sol devient ici d’inciter les piétons à prendre possession de la chaussée, alors que le changement de statut se limite dans un premier temps à la pose de panneaux sens interdit. Comme l’ont montré diverses expériences d’urbanisme tactique, une chaussée décorée peut décomplexer les piétons qui hésitent encore à quitter le trottoir, peu informés du changement de règlement ou intimidés par quelques véhicules qui se jouent des sens interdit – tels que les deux roues passant à toute vitesse ou les voitures de riverains gardant un droit d’accès à leurs garages . Elle fait aussi comprendre à ces véhicules résiduels qu’ils ne sont plus ici en terrain acquis à la vitesse, en cassant la linéarité et en rendant difficile à ignorer le changement de statut.

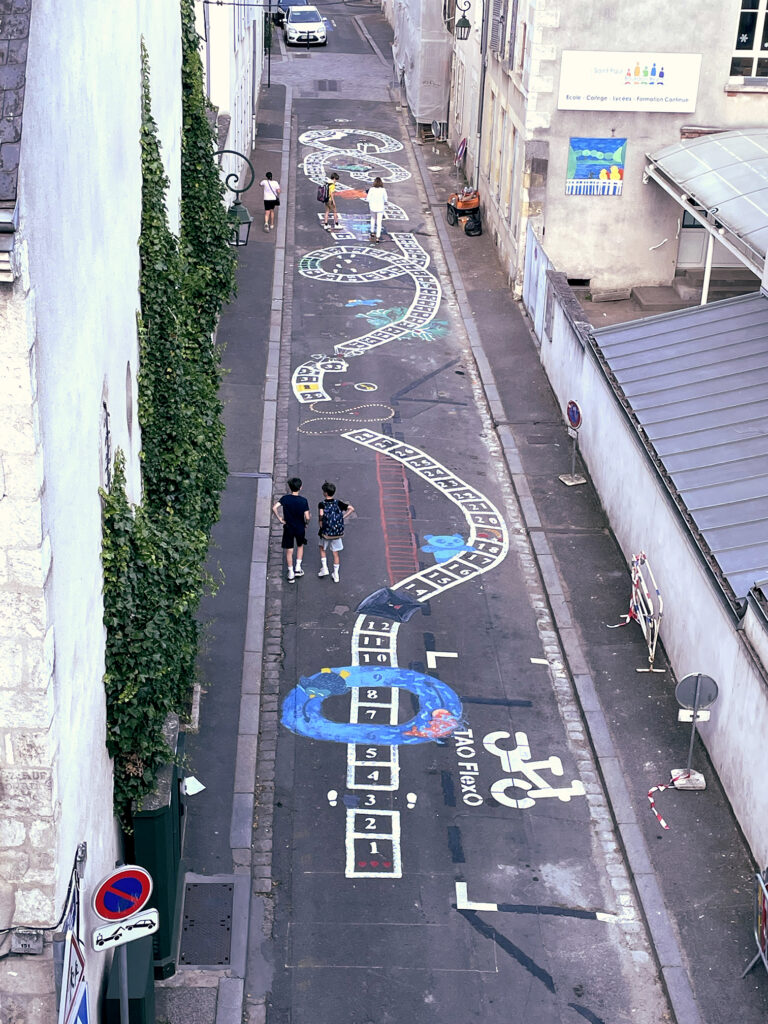

Pour la première rue, devant l’entrée du groupe scolaire Saint-Paul Bourdon Blanc, nous avons suggéré à la ville de s’inspirer d’une expérience menée au centre-ville du Pré-Saint-Gervais où nous avions travaillé précédemment. Lors d’une phase de préfiguration de l’aménagement d’une nouvelle rue piétonne, un artiste plasticien y avait réalisé une fresque participative avec les enfants d’une école. Nous avons identifié un artiste local, du nom de BAM, qui a proposé une démarche équivalente à Orléans, en dialoguant au préalable avec des enfants en classe pour définir le concept puis en réalisant la fresque collectivement en une grande après-midi. Le choix des enfants s’était porté sur la réalisation d’un « jeu de l’oie géant », dont vous pouvez visualisez la forme finale ci-dessus.

Autre rue, autre approche. La rue de Bourgogne étant un axe assez important, il restait relativement circulé malgré la pose des sens interdit, du fait d’un nombre assez important d’utilisateurs de parkings privés, conservant un droit d’accès dans le périmètre. De plus, sa longueur contribuait certainement au fait qu’un certain nombre de passant ignoraient visiblement son changement de statut, en persistant à utiliser les étroits et inconfortables trottoirs. La peinture devait donc ici faire comprendre clairement ce changement.

L’intervention nécessitait également une réflexion sur l’économie de moyen. Envisager une « fresque » sur une longueur de 400 mètres aurait en effet été tout à fait disproportionné. C’est ainsi que nous avons suggéré d’utiliser des pochoirs « piétons », pour marquer de façon sporadique la chaussée sur tout son long, avec l’appui de citoyens motivés. Ayant sollicité le même artiste BAM que précédemment, celui-ci à surajouté l’excellente idée de proposer que les habitants participants puissent « habiller » en peinture ces pictogrammes blancs.

C’est ainsi qu’a put être couvert de marques joyeuses une bonne partie du linéaire de cette longue rue, tout en assurant une vocation informative quant aux usagers nouvellement prioritaires de cette chaussée : les piétons. Et pour ceux qui n’auraient toujours pas compris, notre artiste proposa également d’ouvrir l’itinéraire par un grand graffiti que vous pouvez découvrir ci-dessous, littéraire et explicite !

Photos bonus…

Allez, je poursuis la galerie de quelques « piétons décorés », juste pour le plaisir. Il faut dire que les participants de cet habillage collectif ont été particulièrement créatifs !